悠久の昔より人々が暮らしてきた、八ヶ岳山麓の茅野市、原村、富士見町は、今も、豊かな自然が人を魅了しています。

観光地として賑わい、清涼な空気と澄んだ水が豊富な農産物を生み出している。

この地域は、住む人、訪れる人に心地よさを与える、ふるさとの原点です。(八ヶ岳西麓広域営農団地整備促進協議会)

| 茅野 市章 | 市花 リンドウ | 市木 白樺 |

|

|

|

海抜801m 東経138度09分 北緯35度59分

市制施行 昭和33年(1958年)

面積 265.88k㎡

人口 57,255人(1/1) 世帯数 22,737戸

市役所 日本一標高の高い位置の庁舎

市議会 長野県内で唯一会派がない議会

稲作の標高 日本一高い位置の水田1,250m

日本一の縞枯現象 生木と枯れ木が交互に生える全国的にも珍しい現象⇒

日本一古い国宝 昭和61年9月8日、茅野市米沢埴原田の棚畑遺跡から出土した。

縄文時代の遺物としては最初の国宝指定で、最古の国宝となる。

国宝指定のための答申で、「遺存状態の良さは他に例をみない。

縄文時代中期の立像土偶の特徴を余すところなく示し、当時の造形美を見る上で貴重な学術資料であるとともに、精神文化の一端を示すものとして、その価値は極めて高い」と評価されている。 文化財参照

⇒

縄文王国【5千年の歴史】

…市内には347ヶ所の遺跡あります。

八ヶ岳山麓には、暖湿帯と冷湿帯の落葉広葉樹林が混交した広大で豊かな環境特性があり、縄文人が暮らすのに充分な植物や動物などを提供出来た事が

繁栄の大きな理由のようです。

天下の大祭【御柱祭】

7年目毎に行われる諏訪大社に伝わる神事で、祭りの規模、勇壮さ共に他に類がなく、

天下の大祭のひとつに数えられており、一年を通じて御柱一色と成ります。前年からモミの木の見立てに始まり、御柱の乗り方、綱の撚り方、

ラッパ隊など地域の年寄りから若者に、そして子供に伝統が伝えられ、力を合わせる大切さを自然に学んでおります。

■ 茅野市の名産品 お土産

天然寒天‥信州そば‥信州味噌‥高原野菜‥野沢菜‥山菜‥馬刺‥蜂の子‥地酒‥

高原の花‥川魚…信州鋸 etc

■ 都市住み良さランキング

総合評価53位(全国780都市中)快適度18位 利便度158位 住環境充実度173位 安心度356位 富裕度372位

1位[福井] 2位[栗東] 3位[成田]

意外と積雪は少なく、得に最近は温暖化の影響と幹線道路の除雪で、雪道のトラブルも少なくなりました。

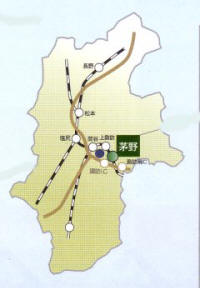

冬の天気予報を見ると、長野県は毎日のように雪だるまのマークがついておりますが、ほとんどが北信エリア(長野市)の予報であり、茅野市は山梨、東京に類似した天気です。

長野の天気図は全く該当しません。

【平均気温11.4度・最高気温33.0℃・最低気温-11.8℃・総降水量1,545.5㎜・最深積雪12㎝】

★ あなたは茅野市に住みたいですか?

茅野商工会議所青年部は7年目となる全国からアンケートを募り1,473件の回答を得て結果を発表した。

住みたい33% 思わない18% どちらでも49%であった。

居住の重視点は【環境】【交通】で70%を超えた。

「住みたい」理由は、自然が多い、空気がきれい、環境がいい、のんびりしている…

「住みたくない」理由は、今のところがよい、職場から遠い、田舎だから、寒いのが苦手…

★ 人口推移 コーホート法、直線回帰式、シェア配分法で推計の結果、社会増となると予測される。

今後は子育て支援の充実や豊富な土地を生かした住環境の整備など8分野で政策をを検討し将来に対応する。

★ 高齢化率は最低水準

平成20年の長野県の平均高齢化率は25.1%、諏訪地方6市町村の平均は25.2%、茅野市は22.2%であった。

平成21年は左図の通り、諏訪地方の平均は25.9%、茅野市も23.0%と高齢化が進んでいる。

しかし諏訪圏内では最も若い市であり、長野県内でも茅野市が最低であった。

その他の長野県の状況⇒

全国でも医療、福祉が充実しており、市内を4ブロックに分けて健康、福祉の相談に応じております。

開業医の中には、往診ドクターも沢山居ります。

【医療施設…施設数79棟・病床数428床・医師86人】

■e都市ランキング 総合順位10位(全国1,613市町村中) 得点85.9点

情報サービス 93%/37.3点 アクセシビリティ 78%/ 7.8点 庁内情報化81%/15.0点情報化政策 85%/16.9点 セキュリティ 78%/11.7点 1位[西宮] 2位[藤沢] 3位[市川]

★ e都市ランキングは全国第3位でした。

郵便局に光ケーブルを繋ぎ、日本で最初に印鑑証明を取れるようにした先進性や、地域ポータルサイト「茅野市どっとネット」の立ち上げが高順位の原因でした。

本年は他の都市が負けないように頑張った結果、順位を下げました。

しか茅野市情報プラザの活動は未だ盛んで「たくましくやさしい まちづくり」(前矢崎市長の方針)のもと市民サービスに頑張っております。

■ 製造業 集積度調査(帝国データバンク)

全産業に占める製造業の構成比が発表された。都道府県では、大阪府(20.6%)がトップで長野県の平均は6位(18.6%)であった。

2位埼玉県、3位愛知県、4位静岡県、5位群馬県〉

長野県内では、茅野市は2位で27.8%であった【1位岡谷市(34.8%)、3位千曲市、4位塩尻市、5位諏訪市】の順。

長野市は17位(11.2%)、松本市は16位で商都のイメージ、南信地区の平均は、25.5%で景況が南高北低である事が裏付けられた。

★ 統計資料

工業 事業所数 492 従業員数 8,289人 出荷数 2,255億 農業 農家数 1,939 粗生産額 51億円

産業 商店数 573店 従業員数 3,627人 販売額 826億円 観光 観光客数 437万人

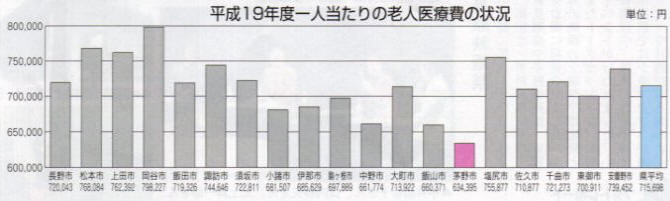

一人当たりの老人医療費は、全国平均78万円、長野県は最小で67万円と14%も少ない。

茅野市は578,174円で長野県内18市の中で最も医療費が少ない。

最高の福岡県の約半分、県平均でも10万円も少なく、長野県の長寿に貢献している。

■ 県内最初の保育施設 ―会社を休めない~働く母親を支援する―

病児、病後児の両方を預かる、県内で最初の施設「おやすみ館」があります。

生後6ヶ月から小学3年まで、月曜から金曜の午前8時から午後4時までお預かりします。

茅野市民は無料です。問い合わせは茅野市こども・家庭支援課どうぞ⇒

寒天とは

!! 天草などの紅藻類に属する海草から、粘液質を煮出して(この状態がトコロテン)凍結と乾燥を繰り返したものです。

食物繊維が豊富で、ノンカロリーなのでダイエット食品にも向いています。

体内で皮下脂肪が増えるのを防ぎ、満腹感を感じる為“ドカ食い”を抑えられます。

摂取の仕方も味噌汁やサラダなどに“ちぎって”入れるだけと簡単で、手軽に食べられます。

? 原料が海草なのに、海辺でなく、なぜ山の多い茅野で生産されているのでしょうか…

答えは 寒暖の差がある土地だからです。内陸部の冷え込みの激しい場所が最適地なのです。

冬の冷え込みが厳しく、雨が少なく、乾燥気候、そして、きれいな水と、清んだ空気の土地だからです。

天然寒天の製造工程

大まかに分けるますと7工程となります。作業は早朝の3時頃から始まります。

①先ず、地下25mから汲み上げた井戸水で、海草(天草と言う)を洗浄します。洗うと海草は赤色から薄黄色に変化します。

②次に、約10トンの地下水を大きな釜で沸かします。12種類の海草をブレンドした約400kgの天草を1時間半程煮ます。

③液体を分離させて、“うわずみ”を容器に流し込み固めます。これを角柱に切ってトコロテンが出来上がります。

④トコロテンを並べて、中まで凍るように穴を開けます。夕方に“モロブタ”に1枚ずつ広げ、凍らせる為に干します。

⑤トコロテンは、前夜の冷え込みで硬く凍って、一晩経つと真っ白になります。

⑥日光に当てて融かし、水分を落とします。水分が有る内は、寒天は“ぐにゃり”と柔らかいです。

⑦凍結と融解を繰り返し、乾燥すると出来上がりです。乾燥すると重さは1/10になります。

出来上がり迄は、約2週間から20日間程掛かります。

製造期間は、厳寒期である12月から2月中旬まで、15~20度の気温差が最適です。

乾燥時は雪や雨は厳禁の為、毎日の天候チェックは欠かせません。

★ 寒天の効果・検証結果

茅野市の40~70才台の60人をモニターに、昨年9月から12月まで週5日以上寒天を食べた結果が発表された。

動脈硬化の原因となる高脂血症の指標となる総コレストロール値は、摂取後1ヶ月で1㍑当たり10㌘低下し、食べ続けている間は下がったまま維持され、悪玉コレストロールの数値も低くなった。

高血糖の指標のヘモクロビンA1cの値は摂取後2ヶ月で1%下がった。その後1ヶ月寒天を口にせず、再度採血したところ数値は増加に転じた。

食べる量を1日2・4・8㌘の3グループに分けたが、量による違いはなく、継続性が疾患の進展を防げる可能性が示唆された。

わたくしたちの茅野市は、

八ヶ岳連峰に象徴される、美しい自然に恵まれ縄文文化以来の長い歴史をもつ、未来に羽ばたく青年都市です。

わたくしたちは、

先人の努力に培われた伝統を受けつぎ、茅野市民としての誇りと責任をもち、人間性豊かな、明るく活力あるまちづくりをめざし、市民の総意によりこの憲章を定めます。

わたくしたちは、

1恵まれた自然を大切にし、環境をととのえ、美しいまちを作ります

1すすんで協力しあい、心のふれあう、あたたかなまちを作ります

1教育に力をそそぎ、郷土を愛し文化の香りたかいまちを作ります

1働くことに誇りと喜びをもち、活気ある豊かなまちを作ります

1心身をきたえ、健康で、明るく住みよいまちをつくります

茅野市は、広大な森林や豊富な地下水・湧水など八ヶ岳の豊かな自然に恵まれ、旧石器時代から続く文化に育まれています。

しかし、近年身近な自然を減少させつつあります。

そこで、子供たちの世代に美しい茅野市を残すため3つの計画を作りました。

① 環境基本計画 目指す環境都市像

八ヶ岳の豊かな自然と人が調和する環境先進都市(6目標、15方針、行動の指針)

② 景観形成基本計画 基本目標

八ヶ岳の眺望と調和したふるさと茅野のまちづくり(対象景観7区分、重点8地区設定)

③ 緑の基本計画 緑の将来像

八ヶ岳の自然と共に育む緑豊かな高原都市(5基本方針、24施策、目標水準設定

1958年に県下14番目の市としてスタート。市民主導、行政支援の「パートナーシップのまちづくり」を進めております。

平成20年8月1日に記念式典と、将来を担う世代が参加する「こども会議」が開催されます。

事例のないプロセス! 協働のまちづくり 茅野市民プラン

市の政策や施策、事業の根拠となる最上位計画の総合計画に、市民が参加するのは例のないプロセスである。

具体的な目標値に向かって実質的な計画の実施が来年度から始まる。

【目指すべき将来像】→ひと・みどり・まちが輝く8つの政策「人も自然も元気で豊か 躍動する高原都市」

【計画の推進】→キーワードは3つの力…市民力[自助]・地域力[共助]・行政力[公助]市民主役のまちづくり

【茅野市生活環境保全条例】 「水と緑の連携軸」

八ヶ岳から市街地まで続く河川と河川沿いの緑は、美しい景観を形成したり、私たちの生活環境の保全にも役立っています。

条例は、昭和48年7月に施行され、茅野市の優れた自然と水資源の保全を図り、住み良い郷土の実現に寄与しております。

その後「茅野市環境にやさしいまちづくり条例」も制定され、茅野市の優れた自然と水資源を永く後世に伝えることができ、また、健康で文化的な生活環境の確保が図られております。

特に、高山・亜高山帯は、多様な地形や貴重な動植物を見ることができます。この地域は、私たちの暮らしに欠かせない水資源の大切な地域でもあります。

一度破壊された自然を復元することは非常に困難です。

従って、誰もが地形変更を避けるなど、自然を保護することが必要であり、開発や高さ制限など規制されております。